2023年2月にリリースされたKiCAD Ver.7.0.0について、細部の機能強化が図られた回路図エディターにおいて機能追加/変更された点を2回に分けてご紹介しています。

今回の記事は、下記記事の続編です。

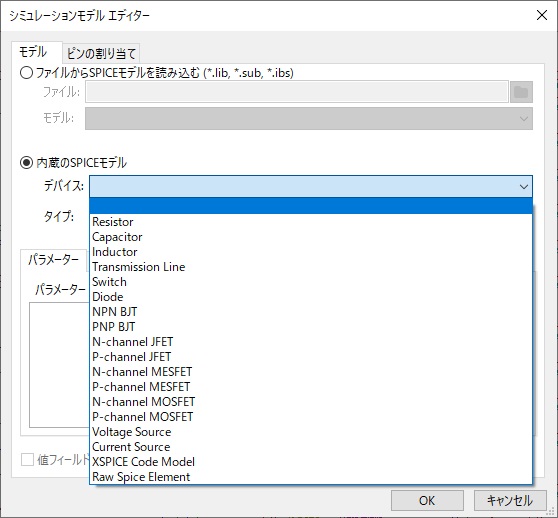

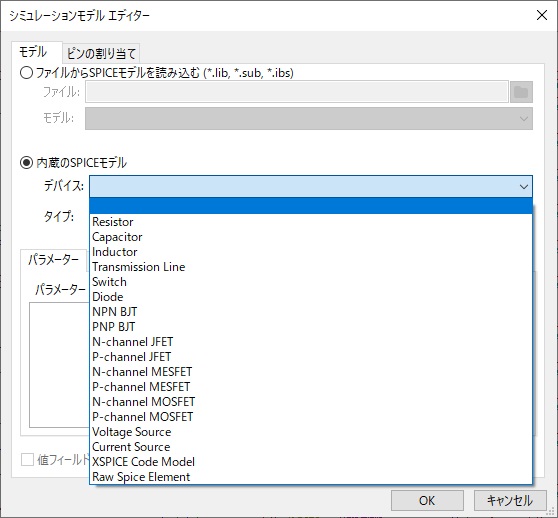

シミュレーションモデルエディタが強化

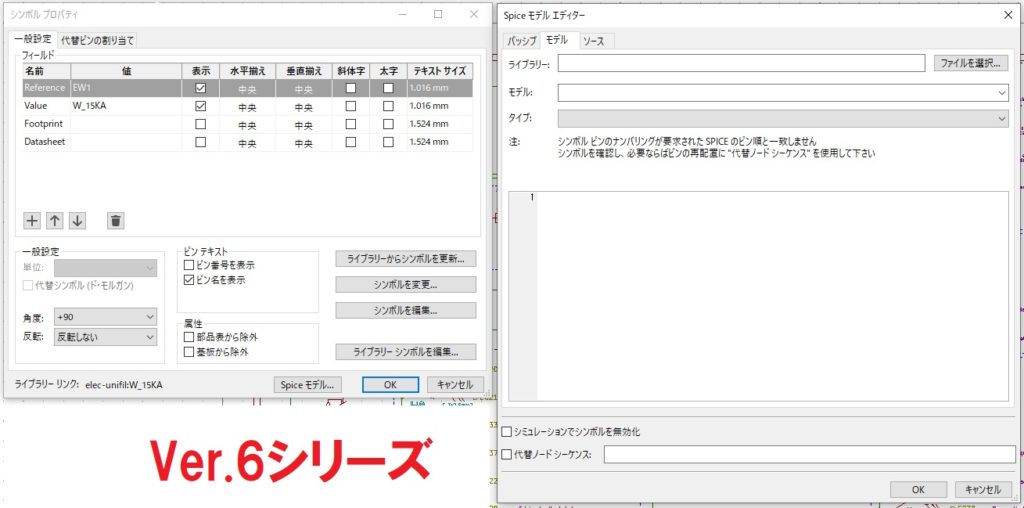

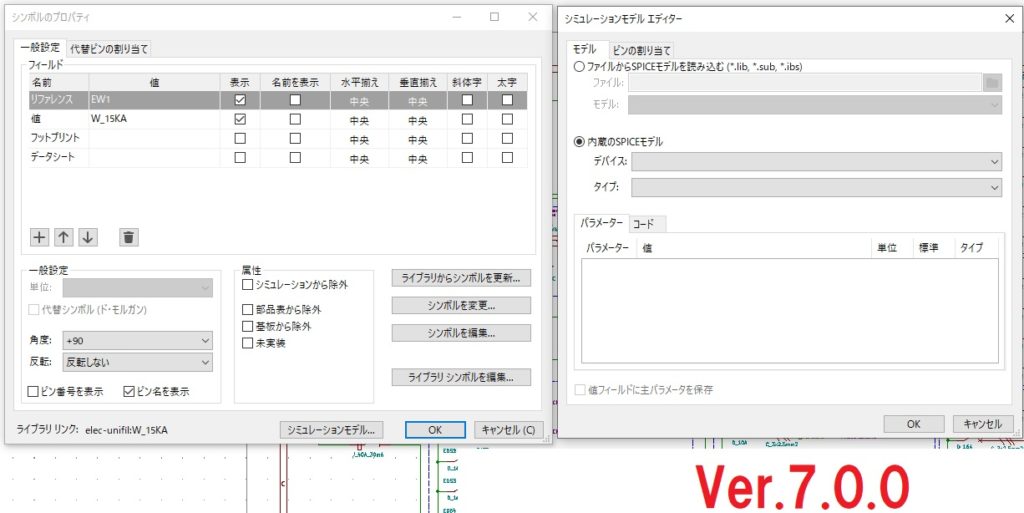

まず、回路図シンボルのプロパティから呼び出せるシミュレーションモデルの編集機能が強化されました。

公式コメントでは、「シミュレーションモデルエディターが追加されました」となっていますが、Ver.6シリーズでも後半のバージョンでは実装されていましたので、ここではプロパティから直接編集に移行できる項目が増えてより使いやすくなった、ということになります。

シミュレーションモデルのダイアログが整理されていて、前バージョンにあった受動素子だけの編集タブは新バージョンではなくなり、「モデル」タブに統合されています。

シミュレーション用のSPICEモデルは、都度ファイルを読み込む形式だけあったのに対して、あらかじめ用意された内蔵モデルをプルダウン形式で選択することができるようになりました。

内蔵モデルと併用して従来通りのカスタムファイルを使用することもできますので、より実機に近い内容にカスタマイズすることができるようになっています。

Spiceシミュレータはもう少し様子を見た方が良いかも

機能が増えて使いやすくなったことでシミュレーションに挑戦する人が一気に増えたのか、Spiceシミュレータに関するクラッシュレポートが急増しているという話題がコミュニティにも挙がっています。

次バージョンでは、Spiceシミュレータのバグ取りと改良が集中的に行われるものと予想されますので、回路シミュレーション主体で使用したいという人は、もう少し様子見をしてみることをオススメします。

先祖返り?「データベースライブラリ」

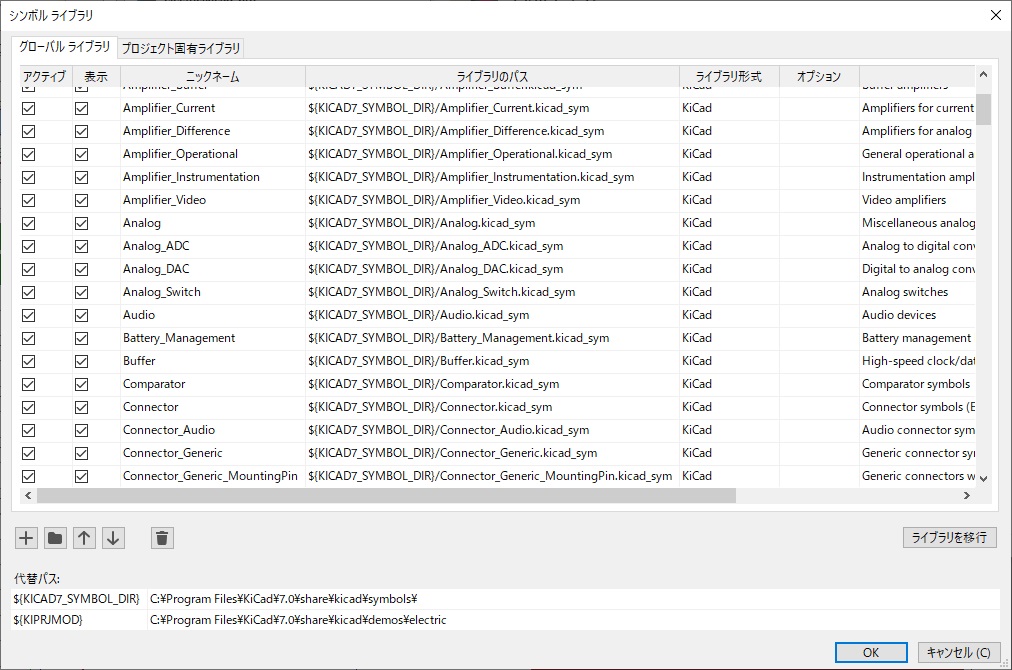

公式コメントでは、「KiCad の多くのユーザーから長い間要望されていた機能として、シンボル選択を他の一般的な回路図CAD ツールの様にデータベースにリンクする機能がありました」とされ、SQLデータベースのODBC接続を利用して独自に構築されたデータベース接続が可能になったとされています。

ただし、サーバーの構築などは各自にお任せします!という主旨なので、おそらくKiCADユーザーが独自にライブラリを構築して活用してくださいという目的ではなく、今後部品の販売サイトやメーカーが独自のライブラリを構築して提供することが容易に行えるようにしましたという方が今回の目的であると考えられます。

データベースライブラリの詳細については公式サイトのドキュメントを参照してください。

正直なところ、個人または中小企業や学校などの小規模な組織内で用意したライブラリを共有する場合は、これまで通りライブラリの管理メニューからGithubや組織内ネットワークを利用してファイル共有設定をした方が楽だと思います。

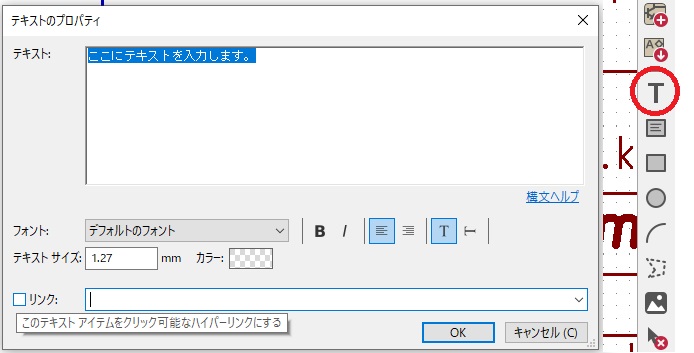

テキストオブジェクトのハイパーリンク対応

回路図エディターのテキスト機能に、ハイパーリンクがサポートされました。

テキストオブジェクトのプロパティに、ハイパーリンクプロパティであるかどうか選択するチェックボックスとURLを入力するウィンドウが追加されています。

サポートされているハイパーリンクは、

「http://」

「https://」

「ファイル://」

「#:<プロジェクト内のページ番号>」

になります。

特殊な部品に関するWEBサイトの情報リンクを追加する、複数の階層で構成された回路図のシート間の移動をスムーズにするなどいろいろな活用が可能になりました。

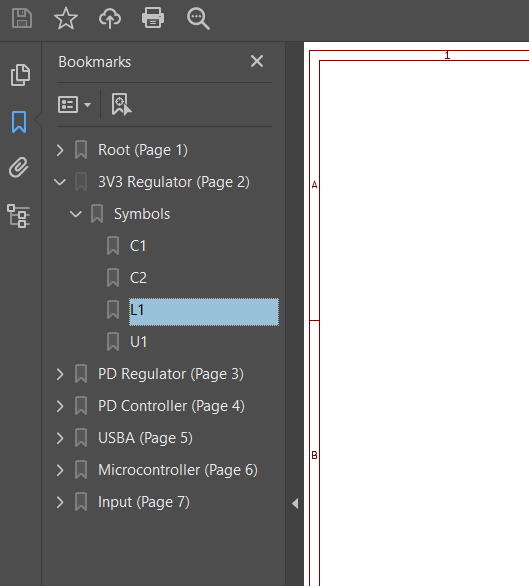

PDF埋め込み情報が強化(但し利用は限定的)

現時点では、ビューワー内で全機能の活用が可能なのはAdobe PDF Reader/Acrobat に限定されますが、PDFビューワーのブックマークセクション(目次)に情報が追加されました。

回路図エディターから生成された回路図 PDF では、シートのリストとシート内のシンボルへのリンクが設定されたブックマークが追加表示されます。

ブックマークリストの該当する項目をクリックすると、該当するページまたはシンボルの場所にジャンプすることが可能です。

また、ハイパーリンクを設定したテキストオブジェクトも機能します。

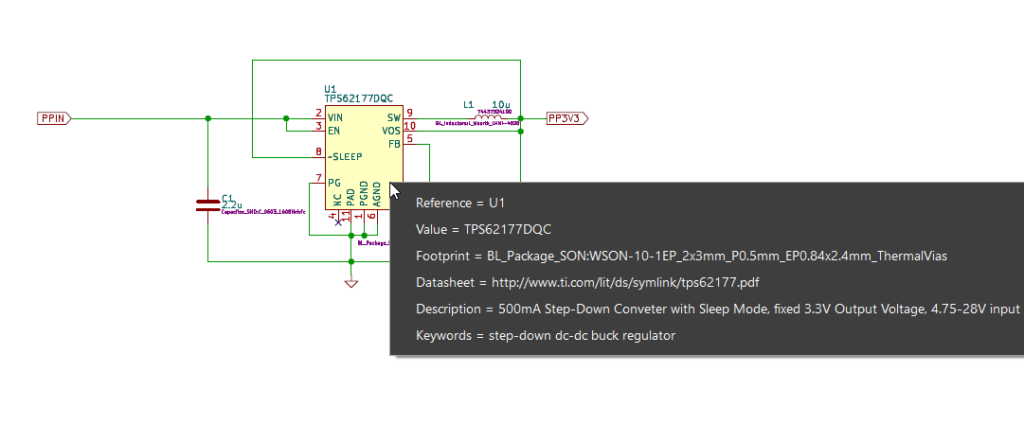

回路図のPDFでは、埋め込みシンボルにカーソルを合わせることで、シンボルフィールドリストの情報を表示することもできるようになりました。

ただし、公式コメントにもあるように、PDFビューワーはさまざまなソフトウェアが存在し、これらの機能をフルに利用するためには現状ではAdobe PDF Reader/Acrobatの使用が必要となりますのでご注意ください。

ちなみに、現時点で筆者の環境では、Adobe Acrobat DC/Reader Touchのどちらでも表示できていません。これについては順次改良される見込みとのことで、もう少し気長に待ちながら調べてみようと思います。

次回は、プリント基板エディターに関する新機能や改良点についてご紹介していきます。