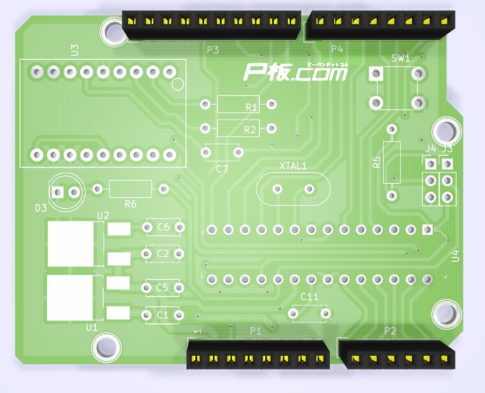

今回の記事では、部品を実装した回路基板(PCB)を製作外注する手順について、P板.comを事例としてご紹介します。

なお、前回の記事「KiCADからプリント基板を発注する/P板.comの場合」によるPWB製作手配からの続きとなります。基板データをアップロードして基板製造を依頼する手順については、前回の記事をご覧ください。

トップページの「部品実装」リンクからは、サービスの概要をご覧いただけます。

「1-Click見積」から部品実装を進めよう

基板製造サービス各社においては、PWBの製造から連続して実装まで見積依頼・発注する流れが一般的です。「P板.com」の見積りフォームからは、先に製造依頼したうえで、進行中の注文であれば後追いで部品実装の発注手配をすることができます。

「製造済の基板持ち込みによる部品実装」にも対応していますが、自動見積フォーム以外のフローになるため、今回は説明を省略します。

それでは、実際の手順を解説します。WEBサイト左側の「1-Click見積」ボタンを押して画面を切り替えます。

1Click見積の画面が開いた直後には、「基板製造」の項目が緑色の縁=ONになっています。

ここで「部品実装」のボタンを押してONにすると、下段の各項目が入力できるようになります。

基本情報入力の項目は、基板単体の製造時と同様に導体層数、基板サイズ、製造枚数などを入力します。

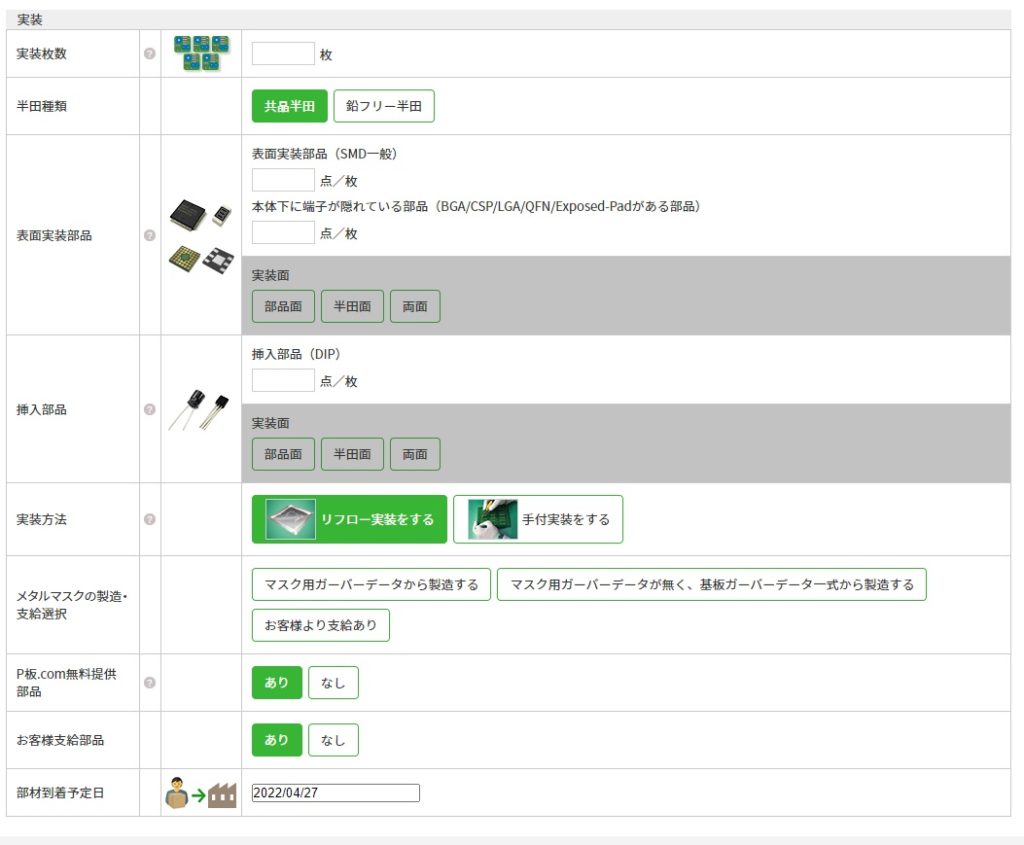

次に、下段の「実装」の情報を入力します。

専用の部品表については追ってご説明しますが、可能であればこの段階で先に部品表を作っておいたほうがいいでしょう。

それでは、実装の項目を上から順に入力していきます。

まず最初に、実装枚数と半田の種類を選択します。初期状態では共晶半田が選択されているため、鉛フリー半田を利用したい場合は選択を切り替えます。

次に、基板1枚当たりの実装部品の点数を入力します。部品の種類ごとに点数を入力していきます。

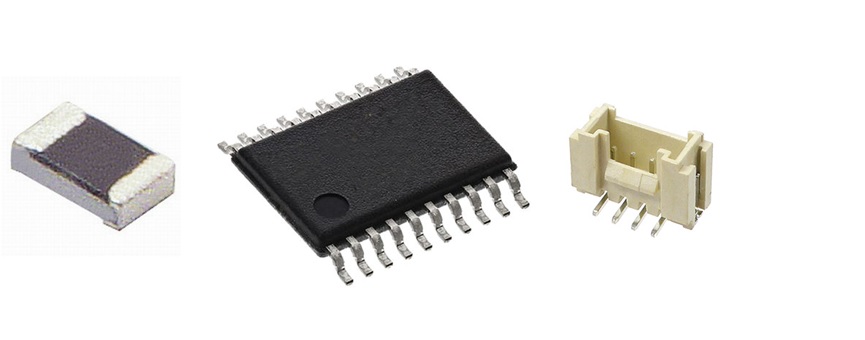

表面実装部品(SMD一般)は、基板表面の上から見た時に接続端子が全部見えている形状の部品数を入力します。

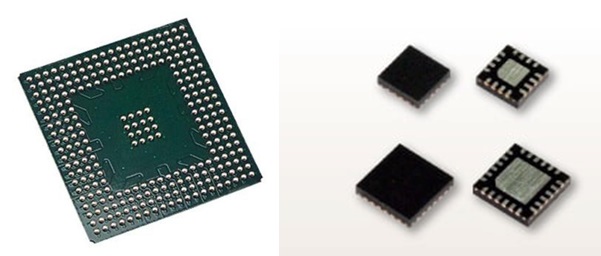

BGAやQFNといった本体下に端子が隠れている部品は、実装の作業工程が変わるためSMD一般とは分けて部品数を入力します。

挿入部品(DIP)は、スルーホールに部品端子を通し、はんだ付け作業を行う部品の数量を入力します。

通所の部品のみではなく、コネクタなどの固定端子に半田付けが必要なものなどはDIP部品として入力してください。

各部品数の入力を行うと、部品実装面が選択できるようになります。希望する実装面を選択してください。

なお、「部品数0」の場合は、実装面は選択できません。

部品数の入力後は、続けて実装方法とその他の項目を決めていきます。

実装方法では、リフロー実装と手付け実装を選択できますが、ここまでの条件を入力していく中で選択項目が消滅し選択できなくなる場合があります。

自動見積システムの処理の都合のため、特に問題がなければそのまま進めます。

次に、メタルマスクの製造・支給の選択を行います。基板製造と同時に見積・発注を行雨と、ガーバーデータを同時に送付して製造してもらうことができます。

一度製造したことがある基板のメタルマスクを保管している場合、それを再度送付して使用してもらうことも可能です。

チップ抵抗・コンデンサの無償提供ラインナップが豊富

次の欄では、部品の提供条件について選択します。

「P板.com無料提供部品」は、面実装用のチップ形状の抵抗およびコンデンサを利用するできるようになっています。

「P板.com」のこちらのページから、利用できる部品を確認することができます。

製造時に作成する専用部品表のファイルにおいても、同じ内容で無料部品のリストが用意されています。

「支給部品」については、自分で調達して支給する電子部品がある場合「あり」を選択し、支給部品の荷姿について選択し支給予定日を記入します。また、「P板.com」では、実装用部品の購入調達の依頼も可能です。

この自動見積フォームでは、購入を依頼するための選択項目がありません。購入依頼をするときは、支給部品の選択とは関係なく部品表にその旨を記入し依頼します。

実装に関する情報の入力・選択を終えたら、基板製造に関する情報も続けて入力します。

製造に関する情報を一式入力し終えると、画面右側の自動見積画面に概算価格とおよその納期が計算されて表示されます。

この段階ではまだ概算でしかないため、「保存・発注」ボタンを押してマイページに保存します。

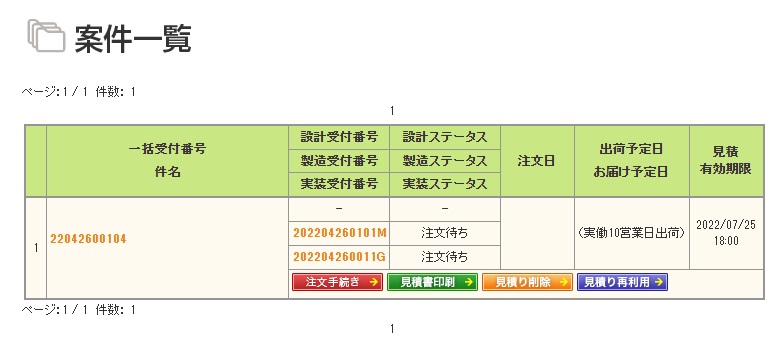

マイページへ移動し、保存した項目に基板製造データや部品表を登録していきます。

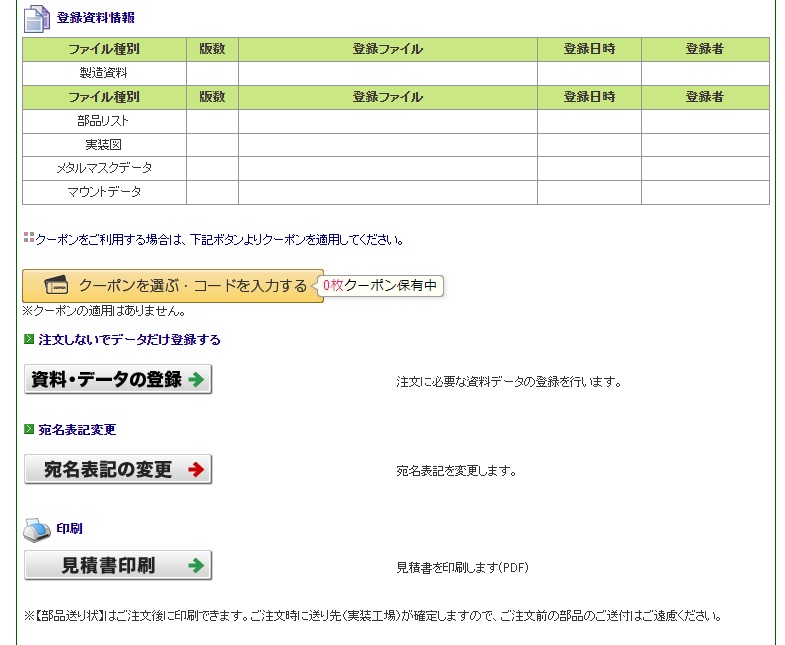

表の左側にある受付番号をクリックし、開いた画面を下方にスクロールさせ、「資料・データの登録」ボタンから製造用ガーバーデータとともに部品表を作成して登録します。

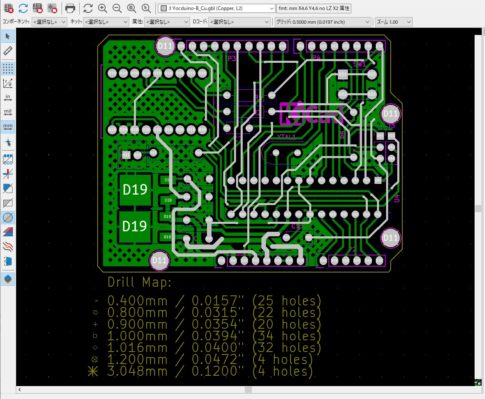

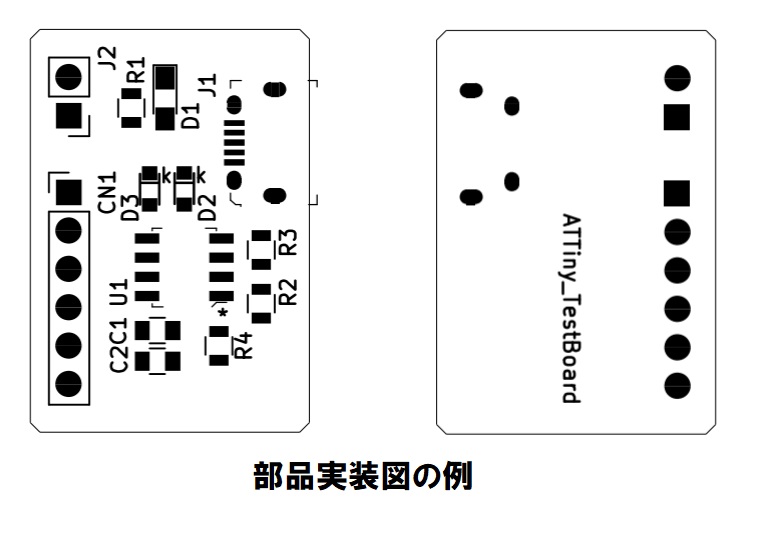

ファイルを登録するタイミングで、基板の実装図も作成して登録しておきます。

専用ファイルをダウンロードして部品表を作る

「P板.com」で部品実装を依頼するときに作成する部品表は、WEBページから提供される専用ファイルを使用して作成します。

専用ファイルについては、WEBサイトの複数箇所のリンクから入手できますが、最も簡単な手順としては、部品実装サービスの解説ページから「実装サービスの流れ」ページに移動して画面をスクロール、「部品リスト」のリンクからダウンロードするのがオススメです。

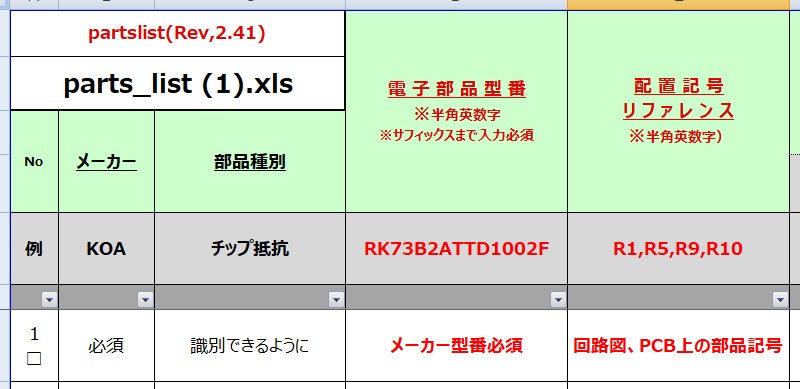

それでは、専用部品の記入例について説明します。

ダウンロードしたファイルを表計算ソフトで開きます。

ひとつのファイルは「必ずお読みください」、「部品リスト入力フォーム」、「無償提供部品一覧」の3枚のシートから構成されています。初めて作成する場合には、「必ずお読みください」のシートに目を通してから作業しましょう。

また、このファイルは基板製造サービスのメーカー側の業務を効率よく行うため、ファイルの各所に編集がロックされているセルや表示が固定されている部分があります。

各部のロックや設定については変更せず、そのまま使用しましょう。

リストの左上には、このファイルの名前が表示されています。

この欄は部品表ファイルを別名で保存すると自動的に名前が更新されるため、表の上で編集は行いません。

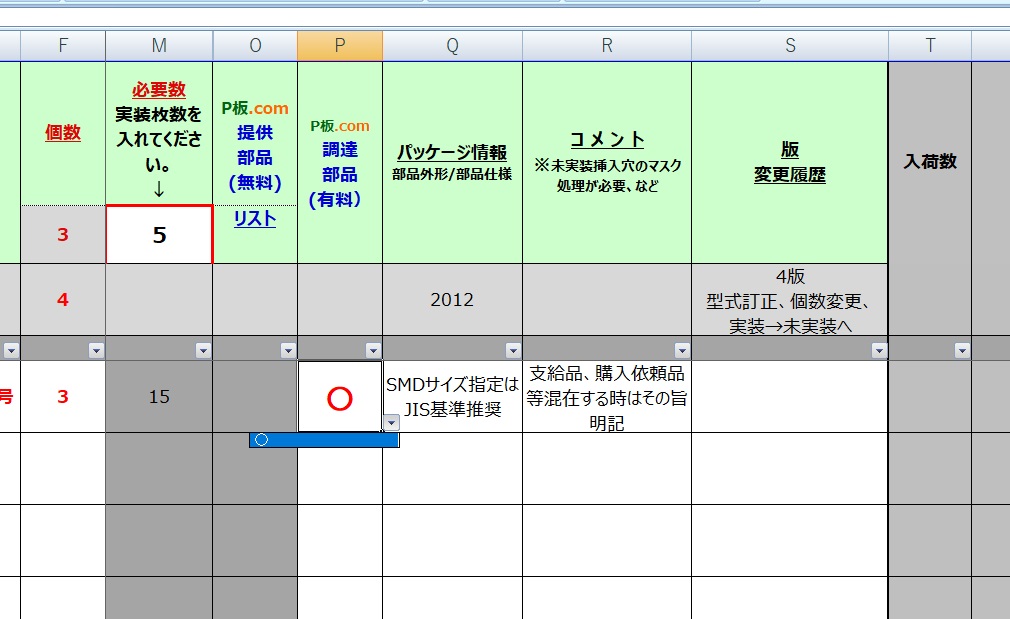

表の左から順に、「メーカー」「部品種別」「電子部品型番」「配置記号リファレンス」を調べて記入していきます。

特にこの4項目は必須項目です。「どこのメーカーでも良い」「型番が不正確」などの情報では、実装を行うことができません。事前に調べたうえで、可能な限り正確な情報を入力しましょう。

右へ進めていき、「個数」の数値を入力します。

なお、配置記号リファレンスの個数と異なる数字が入力されないようご注意ください。

「ピン数」は、部品1個の接合端子(ピン)の数を入力します。グレーの部分は計算式が登録されているため、1個あたりのピン数のみ入力してください。

「実装/未実装」の欄は選択式になっているため、実装するか否かを選択します。

次に「部品分類」について、SMD、DIP、特殊の3項目から選択します。

分類を選択すると表の上部が自動計算され、それぞれの部品の使用総数が更新されます。

続けて、「必要数」の下に実装を希望する基板の枚数を入力します。グレーの欄が計算されて準備する部品の必要数が計算されます。

部品をご自身で調達して支給する場合、必ずこの部品表で計算される必要数+αを用意してください。

一般的な目安としては、必要数+3%程度の予備が妥当とされています。

なお、「P板.com提供部品」の項目については、自身では編集しません。

使用部品の型番について、別シートにある無償部品一覧の中にあった場合のみ、自動で判別されて〇マークがつきます。

部品の調達を依頼する場合は、「P板.com調達部品(有料)」の項目に〇を選択します。

この欄に〇がついている部品表をマイページから登録することで、ファイル登録から数日後に営業担当者が見積を更新します。

「版 変更履歴」の欄には、「P板.com」とのやり取りの中で部品表を変更したときに、変更内容と日付を記入しておきます。

必要な部品全ての入力を終えたら、「P板.com」のマイページからファイルをアップロードして見積回答を待ちましょう。

「P板.com」は、レベルアップを目指す技術者に頼もしいパートナー

P板.comの部品実装については、正直なところ「町の部品屋さんで売っている部品を調達してほしい」といったオーダーは苦手としているように感じます。

しかし、その代わりに「業務用の販売ルートでなければ入手が難しいような部品を1個だけ使いたい」といった調達依頼にも対応できるケースがあります。そのため、将来的には量産を視野に入れているといった開発の試作段階等においてとても頼りになります。

P板.comは営業担当さんと相談しながら、

「町の部品屋さんで売っている部品は購入して支給します」

「小規模でサンプル調達が難しい部品を調達してもらえませんか?」

といった組み合わせを行いながら、基板製作を伴走していただける製造業者様です。

また、P板.comではケーブルや筐体といった周辺部材の製造もサービスを提供しています。

基板から一歩先をチャレンジしたい技術者さんの力になるビジネスパートナーとして、皆様の制作を全力で支えてくださるでしょう。